当サイトのコンテンツはご自身の判断と責任においてご利用ください。営利目的の転載等は固くお断りします

更新2023/11/09

オペアンプの代表的な特性について必要なものをピックアップして説明します。

本章で述べる特性を理解していれば、とりあえずOKです。

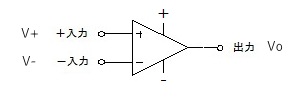

オペアンプには、電源+と-以外に3つの端子があります。

「+」入力端子と、「-」入力端子、そして出力端子の3つです。

種類によっては、位相補正用端子、オフセット調整用端子などもありますが、ほとんどの汎用オペアンプでは省略されています。

3つの端子間には、以下の関係があります。

VO=(V+-V-)×増幅率

増幅率を別名「差動利得」といいます。

差動利得は、汎用のオペアンプの場合でも約10万倍(デジベルで100dB)と、大変大きい値です。

トランジスターなどの増幅率が、せいぜい1000以下であることを思うと、オペアンプの増幅率のとびぬけた大きさがわかります。

このように桁外れに増幅率が大きいため、オペアンプの差動利得は事実上の無限大と見なして回路計算します。

尚、この差動利得は、オペアンプ単品の利得という意味で「裸の利得」「裸の増幅率」と呼ばれることもあります。

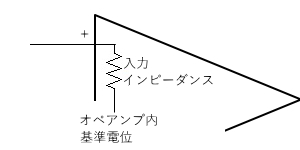

+と-入力端子の入力インピーダンス(入力抵抗)です。

汎用オペアンプの場合、オペアンプ内部の入力部分の構成にもよりますが、2MΩ以上になります。

この入力インピーダンスも、先の差動利得・同相利得と同じく、事実上無限大とみなして回路計算します。

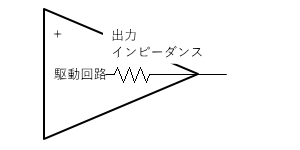

出力端子内部にあるインピーダンス(抵抗)です。

汎用オペアンプの場合は、50~100Ω程度です。

一見大きいように見えますが、オペアンプの負帰還型の応用回路では事実上0Ωとして扱います。

それは出力インピーダンスによるロスは負帰還で補正されるためです。

つまり、見かけ上は実質ゼロとなります。

オペアンプの、「事実上xxとみなせる」という性質は大変重要な特徴であり、単品の電子部品ではありえないこの特徴のおかげで、ほぼ理想に近いアナログ回路を作ることができます。

入力の「+」端子と「-」端子の電圧差が「ゼロ」の場合でも、現実のオペアンプは出力電圧が「0」にはなりません。

実際のオペアンプでは、完全に同じ電圧を印加しても、ほぼ電源電圧付近まで振り切ってしまいます。

製造上、2つの入力端子の回路特性を完全に同じ特性にできないことがその理由です。

汎用のオペアンプでは、その差は数mVあり、この僅かな電圧の差をオフセット電圧といいます。

つまり、オフセット電圧は誤差となって出力電圧に影響を与えます。

あたかも入力信号にこのオフセット電圧を加えたように出力に影響が現れます。

参考:入力オフセット電圧と補正

オペアンプの入力端子は、内部の入力用トランジスタ(種類によってはFETなどの場合もある)のベースに接続されています。

この入力用トランジスタのベースに流れる電流を、「入力バイアス電流」と言います。

尚、入力に使われるトランジスタの種類によって流れる電流の向きが違います。

入力回路ががNPN型トランジスタの場合は、外からオペアンプに向かって流れます。

PNP型トランジスタを使っている場合は、オペアンプの端子から外に向かって流れます。

汎用オペアンプの場合は、数百nAが一般的です。

参考:入力バイアス電流と補正

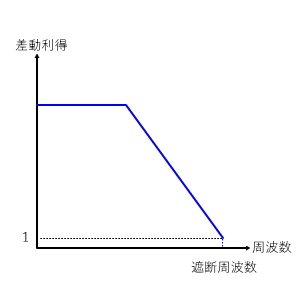

入力電圧の周波数を上げて行くと、数万以上ある差動利得も段々と小さくなります。

そして、ついには差動利得が「1」になってしまう周波数があります。

この周波数を「遮断周波数」と呼びます。

汎用オペアンプでは、200KHz~1MHz程度です。

この遮断周波数より高い周波数では、増幅ではなく減衰となります。

オペアンプらしい「事実上xxx」として使うには、差動利得が十分高い(例えば1万など)周波数以下の使用としなければなりません。

周波数成分を扱う場合は、扱う周波数上限でのオペアンプの増幅率に十分な注意が必要です。

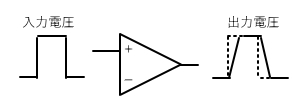

パルス電圧を入力した時に、オペアンプの出力がどれだけの速さで上昇・下降できるかを時間当たりの変化(傾き)で示したものです。

出力振幅を大きく取ったり、コンパレータ回路などに使う場合は、このスルーレートがあるため動作が遅れるので注意が必要です。

汎用オペアンプの場合の傾きは、0.5~1V/μSです。

オペアンプを増幅器として使う場合は、ほとんどの場合で+端子と-端子に印加する電圧は同相になります。

この同相電圧で使う場合、オペアンプにはオペアンプとして動作する範囲と動作しない範囲が存在します。

この動作する範囲を表した入力電圧範囲が、同相入力電圧範囲というものです。

この範囲が分かっていないと、動作しないという不具合が発生しやすくなります。

参考:同相入力電圧範囲と異常